지난달에는 반도체의 토대가 되는 웨이퍼 공정이 어떻게 이루어지는지 함께 살펴봤어요. 실리콘 잉곳을 만들고, 얇게 잘라내고, 표면을 연마해 반도체 회로를 새길 준비가 되는 과정을 확인했죠.

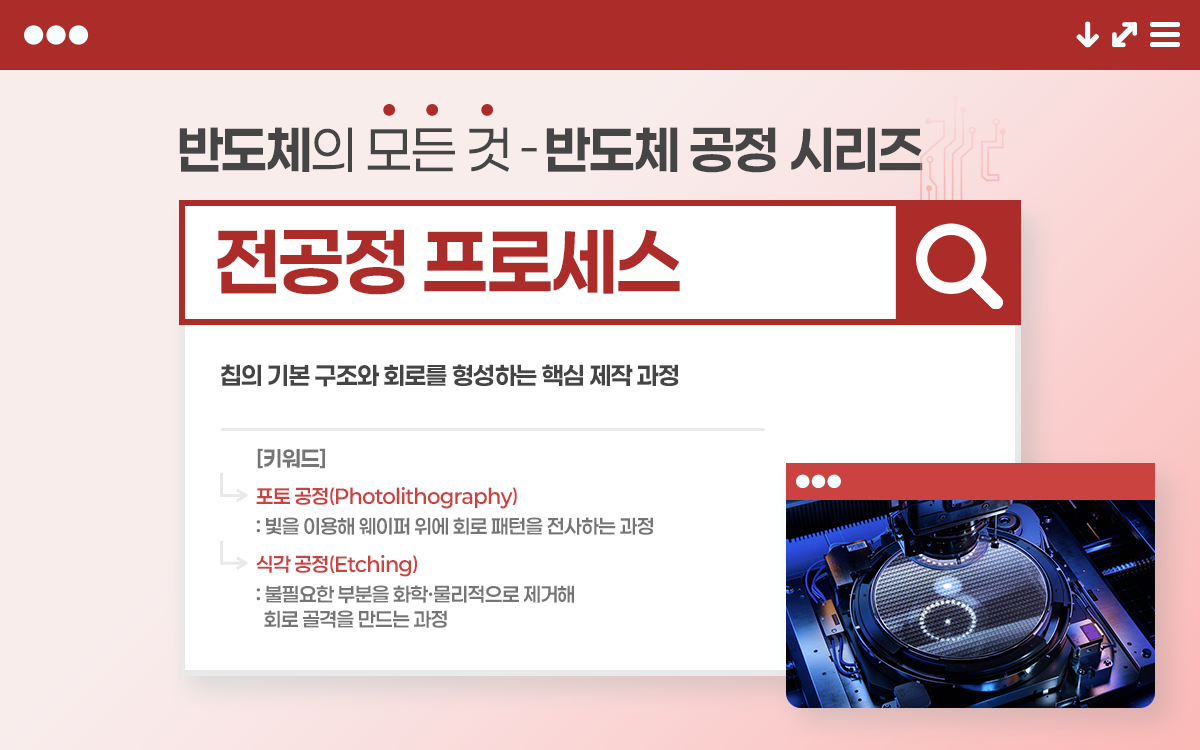

이번에는 그 웨이퍼 위에 실제 회로를 새겨 넣는 단계, 바로 전공정(Front-End of Line)을 소개해 드리려고 해요. 산화, 포토, 식각, 박막 생성, 배선 공정까지 차례로 이어지는 과정을 따라가며, 이토록 단순하고 얇은 판이 어떻게 똑똑한 반도체로 태어나는지 함께 알아보시죠!

▪ 전공정(Front-End of Line) : 웨이퍼 위에 나노 단위의 미세 회로를 형성하는 과정.

산화 공정으로 절연막을 입히고, 포토 공정으로 회로 패턴을 전사한 뒤, 식각·박막 생성·배선 공정을 거쳐 회로를 완성하는 일련의 단계.

이 과정은 단순히 회로를 만드는 것에서 끝나지 않아요. 얼마나 정밀하게 쌓이고 깎이느냐에 따라 반도체의 성능이 달라지고, 불량률을 줄여 수율을 높일 수 있으며, 나아가 원가 경쟁력까지 결정되기 때문이죠. 그래서 전공정은 반도체 제조의 ‘승부처’라고 불릴 만큼 중요한 단계랍니다.

전공정은 여러 공정이 정교하게 이어지며 완성돼요. 각 단계마다 맡은 역할이 다르고, 하나라도 흔들리면 전체 결과에 영향을 줄 만큼 중요한데요. 그럼 지금부터 산화→포토→식각→박막 생성→배선 공정이 각각 어떤 과정을 거쳐 반도체를 만들어가는지 하나씩 구체적으로 살펴볼게요!

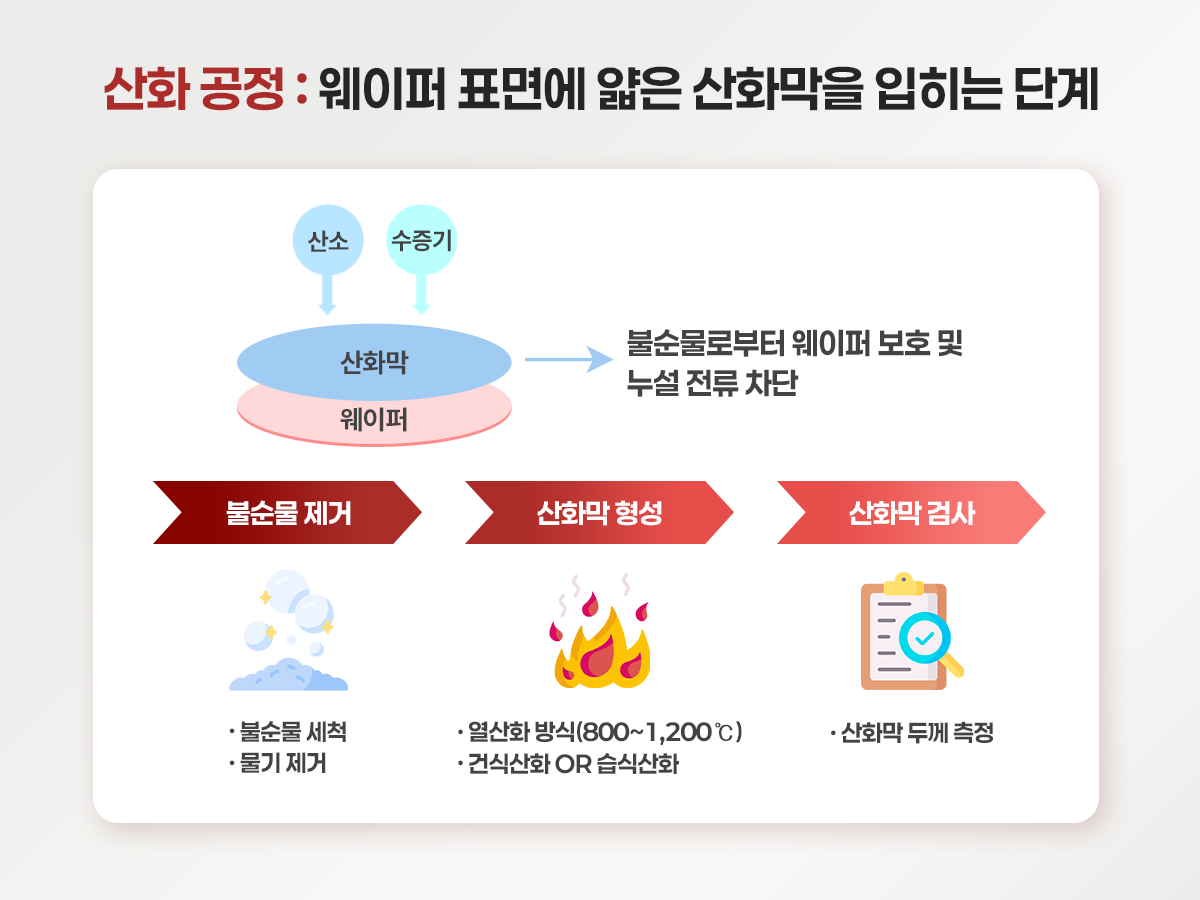

(1) 산화 공정

웨이퍼 위에 회로를 새겨 넣기 위해 가장 먼저 하는 일은 얇은 ‘산화막(SiO₂)’을 입히는 거예요. 산화막은 웨이퍼 표면을 감싸 불순물이 스며드는 것을 막아주고, 전류가 새는 것을 차단해 안정적인 회로 형성을 돕는 보호막 역할을 해요.

산화공정은 크게 세 단계를 거쳐 진행돼요. 첫 번째는 불순물 제거예요. 웨이퍼 표면에는 제조 과정에서 남은 유기물이나 금속 같은 오염 물질이 묻어 있을 수 있는데, 이를 깨끗하게 세척하고 물기를 제거해 회로 형성에 방해되지 않도록 하죠.

다음은 산화막 형성 단계예요. 고온(약 800~1,200℃)의 조건에서 웨이퍼 표면에 산소나 수증기를 흘려보내면, 실리콘이 산화되면서 표면에 얇은 절연막이 생겨나요. 이때 사용하는 방식에 따라 ‘건식 산화’와 ‘습식 산화’로 나뉘는데, 건식 산화는 순수 산소로 진행해 속도는 느리지만 얇고 밀도 높은 막을 만들고, 습식 산화는 수증기를 함께 사용해 더 빠르 두꺼운 막을 형성해요.

마지막은 산화막 검사예요. 균일하게 잘 형성됐는지, 두께가 설계에 맞는지를 정밀 장비로 측정해 이상이 없는지 확인해요. 이 과정을 통과해야만 다음 단계인 포토 공정으로 넘어갈 수 있어요.

즉, 산화공정은 웨이퍼에 보호막을 씌우고 안정적인 회로 형성을 준비하는, 전공정의 첫 관문이라고 할 수 있답니다.

(2) 포토 공정

포토 공정은 말 그대로 웨이퍼 위에 빛으로 회로 패턴을 새겨 넣는 과정이에요. ‘포토 리소그래피(Photo Lithography)’라는 이름도 빛(Photo)과 석판 인쇄(Lithography)가 합쳐진 단어에서 나온 만큼, 사진을 인화하듯 회로를 찍어낸다고 이해하면 쉬워요.

먼저 하는 일은 감광액 도포예요. 웨이퍼 위에 빛에 반응하는 성질을 가진 감광액(Photoresist)을 얇고 균일하게 입히는데, 이때 웨이퍼를 고속으로 회전시키는 ‘스핀 코팅(Spin Coating)’ 방식을 사용해요. 웨이퍼가 원판 모양이라 원심력을 활용하면 감광액이 고르게 퍼지고, 감광액을 얇고 균일하게 바를수록 더 높은 품질의 회로 패턴을 인쇄할 수 있기 때문이죠.

다음은 노광 단계예요. 설계된 회로 패턴이 담긴 마스크를 웨이퍼 위에 놓고, 그 위로 자외선(UV)을 쏘아 빛을 통과시킵니다. 빛이 닿은 부분과 닿지 않은 부분은 감광액의 성질이 달라져 구분이 생기고, 그 결과 회로 패턴이 웨이퍼에 인쇄돼요.

마지막으로 현상 과정이 이어져요. 현상액을 통해 회로 패턴이 필요 없는 부분의 감광제를 씻어내고, 원하는 회로 모양만 남기게 되죠. 이후 현미경과 계측 장비로 패턴이 정확히 새겨졌는지 꼼꼼하게 검사한 뒤, 다음 단계인 식각 공정으로 넘어갑니다.

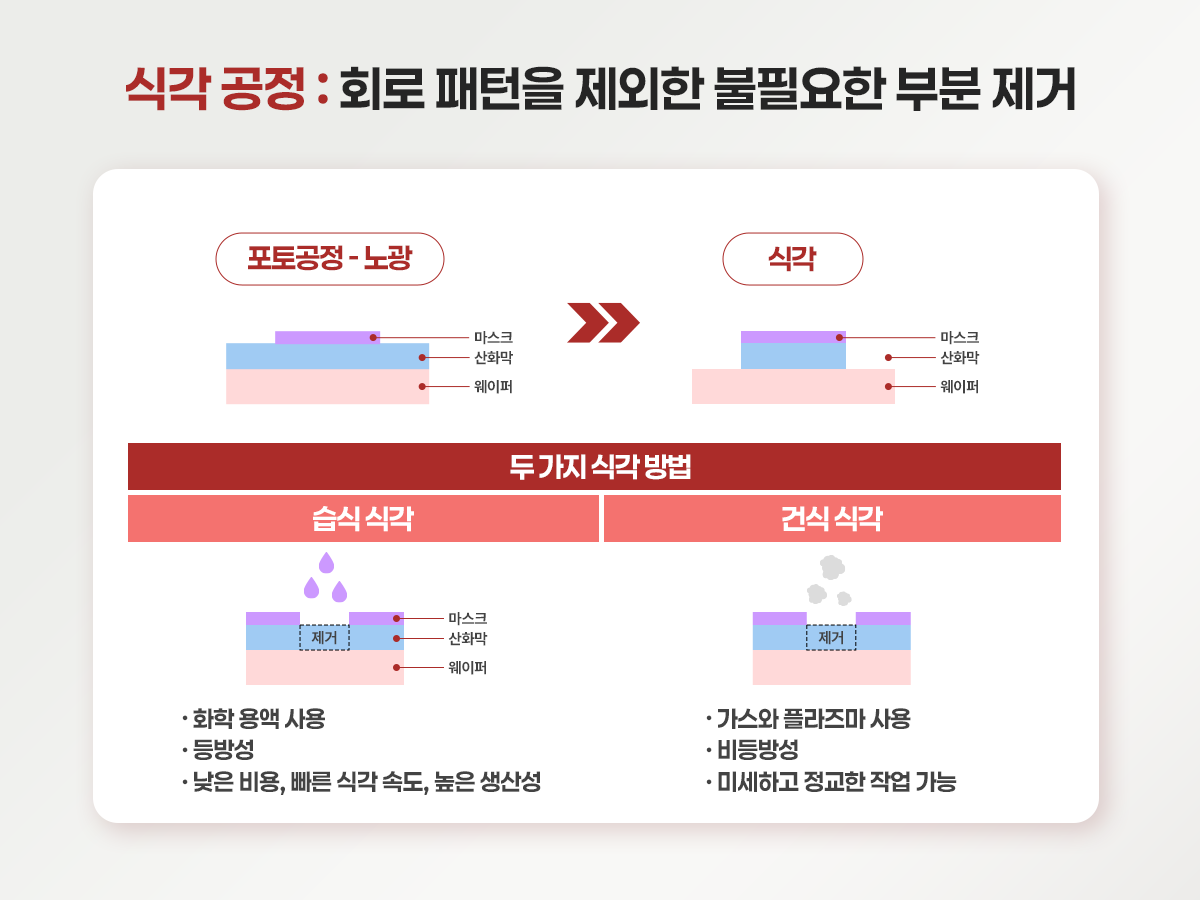

(3) 식각 공정

포토 공정에서 회로 패턴을 그려 넣었다면, 이제는 그 패턴을 실제로 웨이퍼 위에 새겨 넣어야 해요. 이 과정이 바로 식각 공정이에요. 말 그대로, 필요 없는 부분을 깎아내고 원하는 회로 골격만 남기는 작업이죠.

식각에는 크게 두 가지 방식이 있어요. 먼저 습식 식각은 화학 용액을 이용해 웨이퍼 표면을 녹여내는 방법이에요. 비용이 상대적으로 낮고 속도가 빨라 대량 생산에 유리하지만, 모든 방향의 식각 속도가 같은 ‘등방성’으로 인해 포토 공정으로 새긴 패턴의 외곽까지 용액이 번져 나갈 수 있어 정밀도 면에서는 한계가 있어요.

반대로 건식 식각은 플라즈마 상태의 가스를 활용해 불필요한 부분을 정밀하게 제거하는 방식이에요. 미세 패턴 구현에 적합하고 균일한 품질을 얻을 수 있다는 장점이 있지만, 장비가 복잡하고 비용이 높은 편이라는 단점이 있어요.

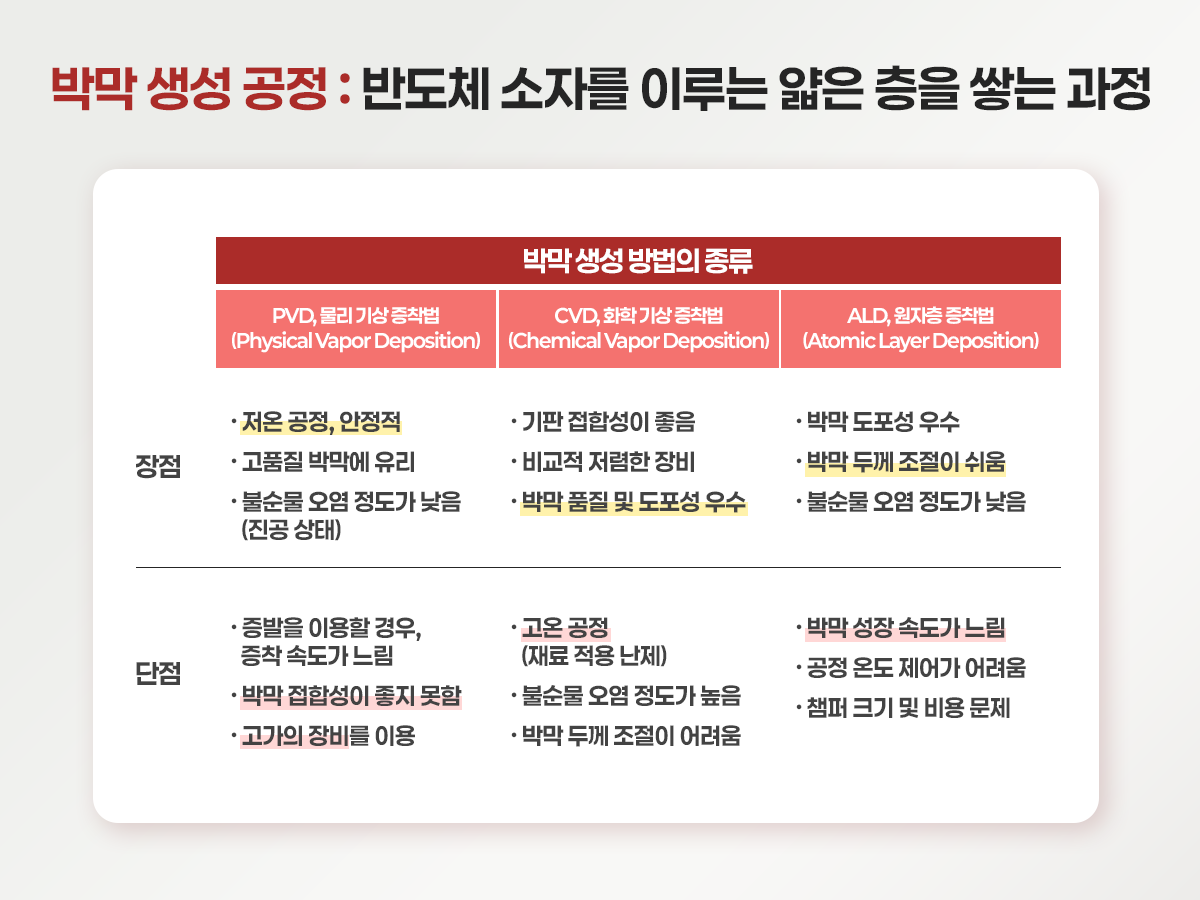

(4) 박막 생성 공정

반도체 회로는 단순히 한두 겹으로 만들어지지 않아요. 박막을 형성해 층을 쌓고, 식각으로 불필요한 부분을 깎아내는 과정을 수십, 수백 번 반복하면서 복잡한 회로 구조가 완성돼요. 이 가운데 웨이퍼 위에 얇은 층을 균일하게 쌓는 과정을 바로 ‘박막 생성 공정’이라고 해요.

박막은 전기가 흐르는 통로가 되기도 하고, 반대로 전류가 새지 않도록 막는 절연층이 되기도 해요. 두께는 보통 수십 나노미터에서 수 마이크로미터에 불과하지만, 얼마나 고르게 쌓이고 치밀하게 형성되느냐에 따라 소자의 성능과 수율이 크게 달라진답니다.

박막 공정에는 여러 방식이 있어요. 먼저 ‘PVD(Physical Vapor Deposition, 물리 기상 증착법)’은 기체 상태로 만든 재료를 진공에서 웨이퍼에 증착하는 방법이에요. 저온 공정이 가능하고 안정적이지만, 균일한 막을 만들기 어렵고 고가의 장비가 필요하다는 한계가 있어요.

‘CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학 기상 증착법)’은 기체 원료가 화학 반응을 일으켜 웨이퍼 표면에 박막을 형성하는 방식이에요. 대량 증착에 유리하고 기판 접합성이 우수하지만, 공정 온도가 높아 소재 선택이 제한되고 두께를 정밀하게 제어하기가 어렵다는 단점이 있어요.

마지막으로 ‘ALD(Atomic Layor Deposition, 원자층 증착법)’은 원자 단위로 박막을 하나씩 쌓아 올리는 기술이에요. 균일도가 뛰어나고 미세 공정에서 특히 강점을 발휘하지만, 증착 속도가 느리고 장비 비용이 높은 편이에요.

이처럼 박막 공정은 소자의 특성과 요구 성능에 맞춰 가장 적합한 방식을 선택하는 것이 중요해요. 결국 얼마나 균일하게, 얼마나 정밀하게 층을 쌓느냐가 반도체의 성능을 좌우하는 핵심 포인트랍니다.

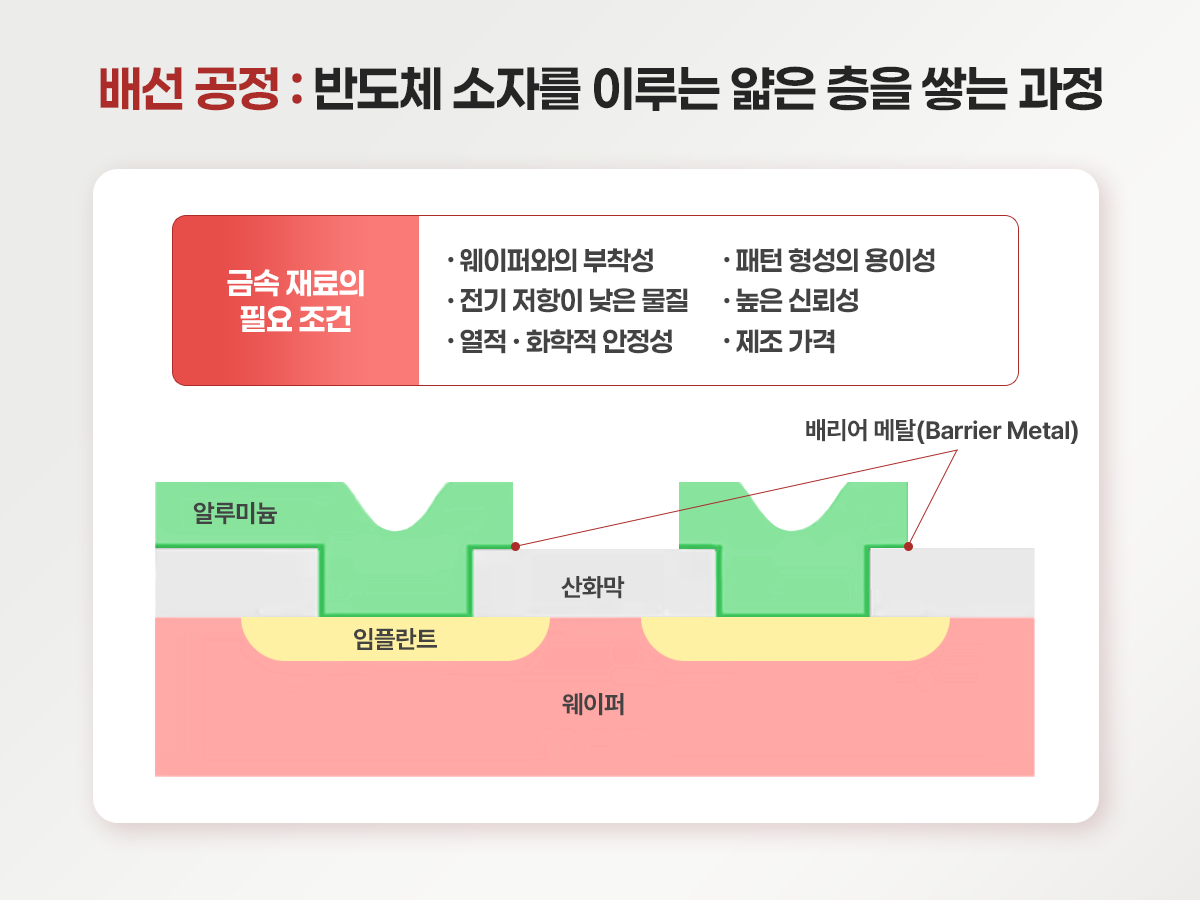

(5) 배선 공정

자, 이제 전공정의 마지막 단계인 ‘배선 공정’을 살펴볼 차례예요. 지금까지 쌓고 깎으며 트랜지스터와 회로를 형성했다면, 이제는 이 소자들이 서로 연결돼야 반도체가 제대로 동작할 수 있겠죠. 배선 공정은 칩 내부에 수많은 소자를 전기적으로 연결해 주는 ‘고속도로’를 까는 과정이라고 할 수 있어요.

배선 공정은 웨이퍼 위에 새겨진 회로에 금속을 채워 넣는 작업인데, 배선에 쓰이는 금속 재료는 아무거나 선택할 수 없어요. 웨이퍼와 잘 붙어야 하고, 전기 저항이 낮아야 하며, 열적·화학적으로도 안정성이 높아야 한답니다. 또 패턴 형성이 용이하고 신뢰성이 높으면서, 제조 가격도 고려해야 하죠. 대표적으로는 알루미늄(Al)과 구리(Cu)가 널리 쓰이고 있으며, 공정 특성과 요구 성능에 따라 적합한 금속을 선택해 사용해요.

웨이퍼 표면에 만들어진 미세한 배선 통로에 금속을 그대로 채워 넣으면, 금속 원자가 주변 재료로 퍼져나가 성능이 떨어질 수 있기 때문에, ‘배리어 메탈(Barrier Metal)’로 금속이 퍼지지 않도록 막는 것도 중요해요. 웨이퍼 위에 ‘배리어 메탈’을 먼저 입힌 후 그 위에 구리 같은 금속을 채워 넣고, 표면을 매끄럽게 다듬는 과정을 반복하면서 여러 층의 배선이 완성돼요. 이렇게 쌓인 배선망은 회로와 회로를 빠르게 이어주는 통로가 되어, 반도체가 방대한 데이터를 처리할 수 있게 도와준답니다.

배선 공정은 단순히 선을 그어주는 단계가 아니라, 신호 전달 속도와 소비 전력, 발열까지 좌우하는 핵심 과정이에요. 그래서 최신 반도체 기술에서는 배선 간 간섭을 줄이고 신호 지연을 최소화하기 위한 소재·구조 혁신이 끊임없이 이어지고 있답니다.

지금까지 반도체 전공정 과정을 차근차근 살펴봤어요. 산화 공정으로 보호막을 입히고, 포토 공정으로 회로 패턴을 새긴 뒤, 식각과 박막 공정을 거쳐 원하는 구조를 만들고, 마지막으로 배선 공정으로 소자들을 연결하는 과정을 통해 웨이퍼는 비로소 ‘똑똑한 반도체’로 거듭나게 돼요. 전공정은 이렇게 반도체의 성능과 수율을 좌우하는 핵심 단계랍니다.

이후에는 후공정(BEOL, Back-End of Line) 단계가 이어지는데요. 후공정은 전공정에서 만들어진 웨이퍼를 개별 칩으로 자르고, 패키징으로 보호막을 씌운 뒤, 전기적 특성과 신뢰성을 꼼꼼히 검사하는 과정이에요. 쉽게 말해, 반도체가 실제 제품으로 사용될 수 있도록 최종 마무리를 하는 단계죠.

[반도체의 모든 것 – 반도체 공정 시리즈] 다음 편에서는 후공정을 중심으로, 반도체가 기기에 탑재될 수 있는 완성품으로 태어나는 과정을 소개해 드릴게요. 많은 관심과 기대 부탁드려요!

[LX세미콘 소식 바로가기]

⠀

LX세미콘 공식 뉴스룸

LX세미콘 공식 블로그

LX세미콘 공식 유튜브

LX세미콘 공식 페이스북

LX세미콘 공식 인스타그램